健康のために、睡眠・食事・運動等の生活習慣を整えることが大事なことは分かっているものの、つい後回しになってしまう、という方も多いのではないでしょうか。

スマートウォッチ/トラッカーのFitbit Charge6を約8ヶ月利用することで、生活習慣の中でも特に睡眠・運動・ストレス管理が以前よりも出来るようになり、心身のコンディションを高められるようになりました。その体験談を記事にさせていただきます。

目次

1. Fitbit Charge 6とは?向いている人と向いていない人

2. 健康管理・生活習慣のためによく見ているFitbitのレポート

3. Fitbitでよく利用しているアプリ・機能

4. Fitbitと連動するスマホアプリ(iPhone)

5. Fitbitを活用して生活習慣を整えることで、心身のコンディションを高める

記事公開日:2025年10月24日

最終更新日:2025年10月24日

FitbitはGoogleの提供するスマートウォッチ/トラッカーです。(Googleが2021年1月に買収)

Fitbit Charge 6は2023年10月に発売され、2025年10月現在、軽量トラッカータイプでは最新版です。バッテリーが約1週間持ち、30g(本体だけなら15g)と軽いので、睡眠中に着用していてもストレスがありません。

私自身はスマホはiPhoneで、2015年より10年間Apple Watchを利用してきてからの乗り換えです。iPhone+Fitbitでの組み合わせでの利用ですが、心拍数・睡眠・活動量などを計測して、健康を管理するには個人的な使用感としては、より良いなと感じています。

スマホからの通知があり(通知対象アプリを選べます)、Suicaを利用でき、Google Mapsと連動していることも外出時に役立ち、便利な機能がコンパクトに揃っているなと感じます。

その一方で、Apple Watchのような多機能・多様なアプリ連携があるわけではありませんので、目的・用途によって、向いている人と、向いていない人がいると思います。

向いている人

健康管理や生活習慣により重きを置き、スマートウォッチに多機能・多様なアプリとの連携を求めない人

向いていない人

スマートウォッチに多機能・多様なアプリとの連携を求める人

競技レベルの詳細分析を求める人

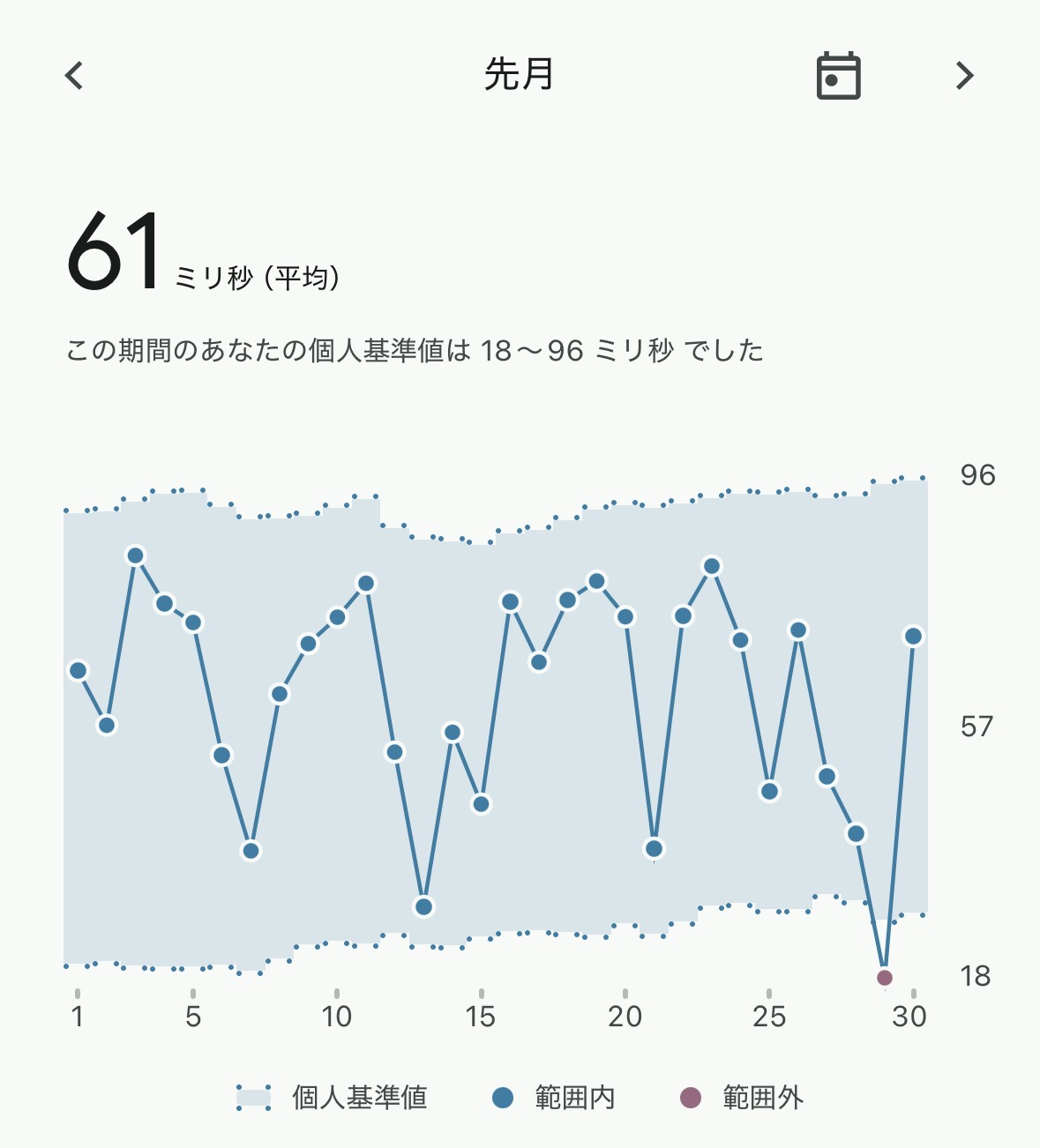

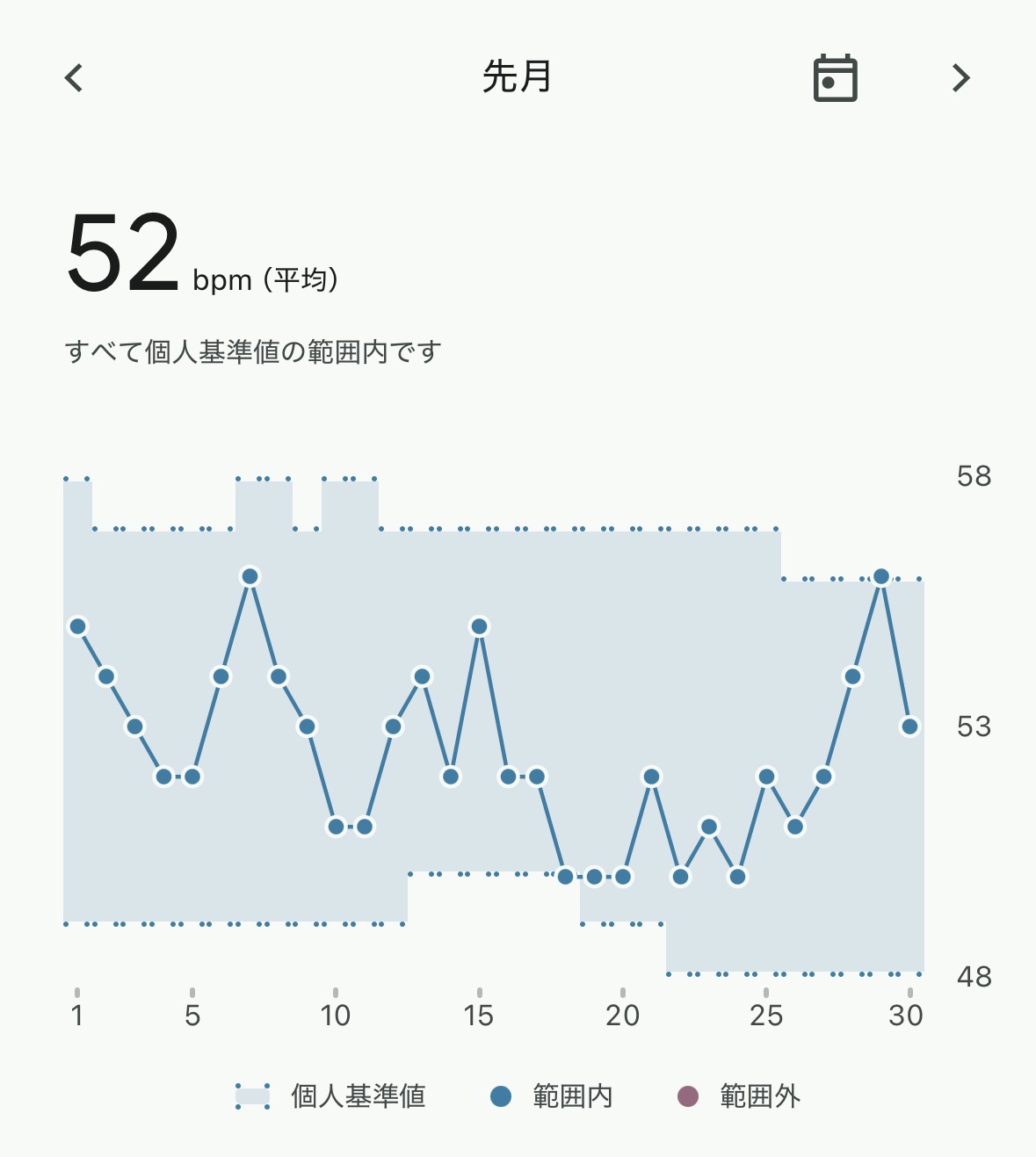

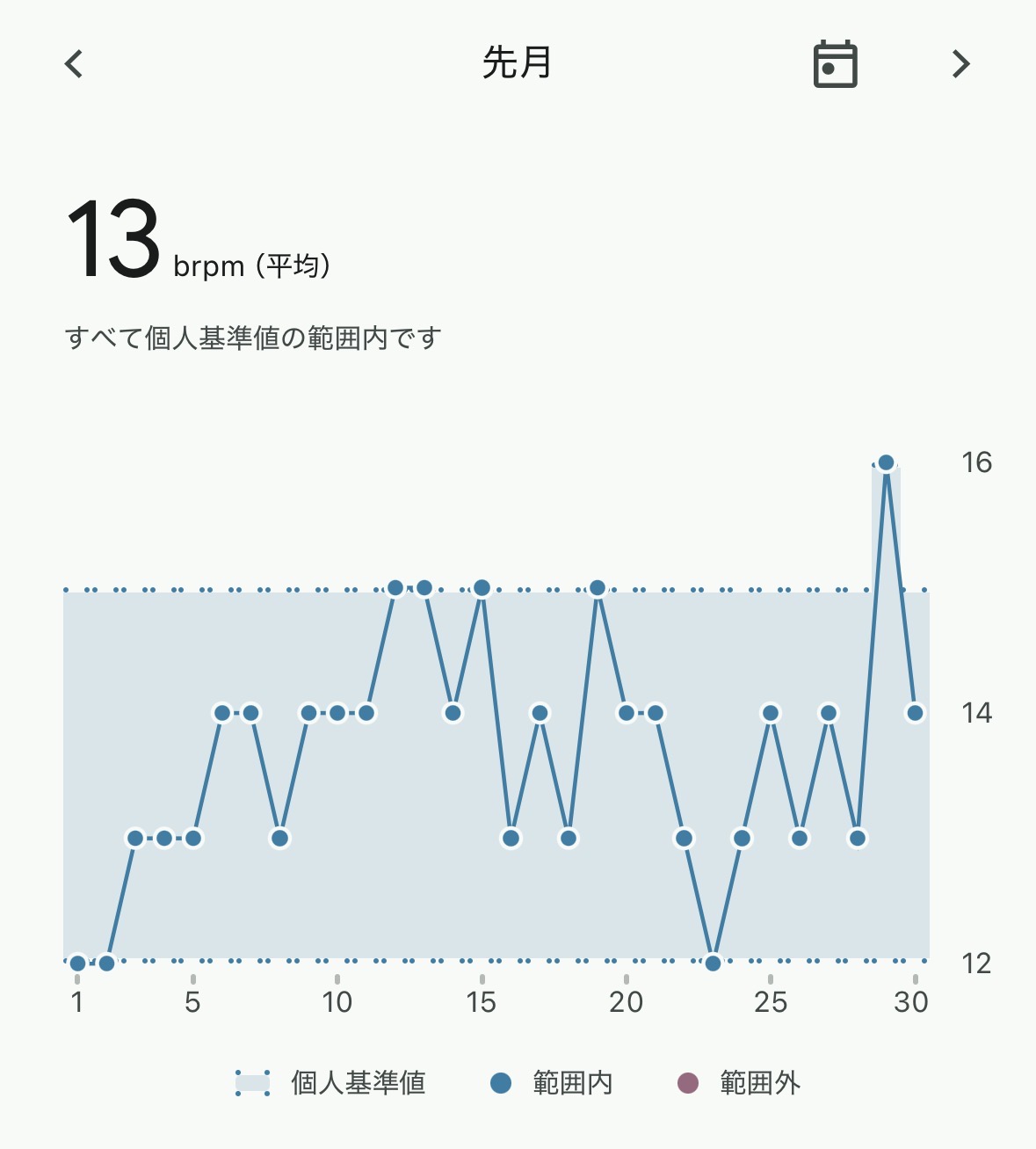

Fitbitで計測したデータを、Fitbitのスマホアプリで確認することができます。私は特に、心拍変動・心拍数・深い睡眠とノンレム睡眠・呼吸数・有酸素運動負荷の5点をよく見ています。

この中で、有酸素運動負荷以外の4つは睡眠時にFitbitを着用していないとレポートが出てきませんので、こうした点からもバッテリーの持ちと軽さに特徴のあるFitbitは良いなと感じています。

心拍変動とは、心臓の拍動の間隔の自然なゆらぎのことで、自律神経の状態を反映します。

心拍変動が高いと 、交感神経と副交感神経がしっかり切り替わっており、自律神経が整っていることを示します。

、交感神経と副交感神経がしっかり切り替わっており、自律神経が整っていることを示します。

反対に、心拍変動が低いと、交感神経の優位な状態が続き、副交感神経への切り替わりに課題がありますので、自律神経が乱れている傾向を示します。ストレスの高さや疲労、過多なトレーニングなどの状態が考えられます。

私の場合、お酒を飲めば飲むほど、心拍変動が低くなります。また、仕事のコンディションが良い時ほど心拍変動が高いことが多いので、自分自身の自律神経・コディションの状態を把握するために見ています。

最近は就寝の2時間前には仕事を終え、読書をすると心拍変動が高まると実感しています。

自分の生活や行動で、何をすると、心拍変動に変化が出るか、ということを意識すると、コンディションを整えるのに役立つでしょう。

心拍変動の一定期間に渡る低下に関しては、死亡リスクや心血管リスクとの関連も分かってきています。

例えば、新型コロナウイルス感染症や敗血症など重症疾患の予後、2型糖尿病の発症・死亡、がんの生存率でもその有用性が示唆されており、妊娠糖尿病の早期予測への応用の研究も進んでいます。

心拍数とは、1分間に心臓が拍動する回数です。私は心拍変動と共に、この心拍数もよく見ています。

じわじわ上昇する 時は睡眠不足・ストレス・過多なトレーニングなどのサインです。

時は睡眠不足・ストレス・過多なトレーニングなどのサインです。

安静時の心拍数は一般的に60〜80回と言われていますが、アスリートなどでは60回を切ると言われています。

私の場合、ストレスが掛かっていたり、お酒を飲み過ぎると、心拍数が安静時レベルまで下がらず、副交感神経が優位になりにくく、自律神経が乱れているな、と感じます。

そうした時は、深呼吸をして、息を吐く時間を多く取るようにして、自律神経のバランスを少しでも取り戻せるように工夫しています。

Fitbitに深呼吸アプリ(皮膚電気活動スキャン)があり、3分間の深呼吸を行うことで、皮膚電気活動と心拍数でリラックス状態を測ることができます。私は眠る前にこのアプリを毎日利用しています。

また、一定以上の心拍数を伴う中強度の運動を継続することは、記憶をつかさどる海馬の神経の生まれ変わりを促すことが分かっています。目安としては息が弾む程度の有酸素運動を1週間に120分以上、特に1回あたり30分以上の運動を週2回、半年以上継続して実施することです。

睡眠レポートでは睡眠時間と共に、睡眠の質として「ノンレム睡眠での深い睡眠」と「レム睡眠」の時間・比率をよく見ています。

ノンレム睡眠では、脳が休息状態に なります。体は寝返りをうち、体組織の修復や成長ホルモンの分泌を促進させ、疲労が溜まっている部位の回復を行います。

なります。体は寝返りをうち、体組織の修復や成長ホルモンの分泌を促進させ、疲労が溜まっている部位の回復を行います。

深い睡眠ではこの傾向が強まり、特に眠り始めの1時間半に深い睡眠になりやすいことが分かっています。

また、レム睡眠では、体が休息状態になります。脳は思考の整理や記憶の定着を行いますので、レム睡眠は脳の発達や精神的な安定に欠かせません。

朝の目覚めでよく眠れたと感じると、深い睡眠とノンレム睡眠がたっぷりとれていますし、睡眠時間が長くても眠り足りない時はどちらかに課題があることが多いです。

心拍変動や心拍数と共に、睡眠の質も、コンディションの状態をよく表していると感じています。

呼吸数とは、1分間に呼吸する回数のことです。

一般的に成人の呼吸数は12回〜20回と言われており、呼吸 が浅くなると呼吸数が多くなりストレスレベルが高くなる傾向にあることが分かっています。

が浅くなると呼吸数が多くなりストレスレベルが高くなる傾向にあることが分かっています。

私自身もストレスが掛かっていたり、お酒を飲み過ぎると、呼吸数が多くなります。

高齢者を対象に就寝中の呼吸数を測定した研究では、呼吸数が16回以上になると死亡率が高まることがわかっています。

日々の呼吸数をチェックしながら、呼吸数が多い時は意識して深呼吸をしたり、早めに眠るようにして心身ともに回復するように心掛けています。

運動の指標として、有酸素運動の負荷を見ています。

活動量を上げるために 1日1万歩以上歩く、ということも意識していますが、記憶をつかさどる海馬の健康なども考えると、中強度以上の運動が大事ですので、これを計測している有酸素運動負荷をチェックしています。

1日1万歩以上歩く、ということも意識していますが、記憶をつかさどる海馬の健康なども考えると、中強度以上の運動が大事ですので、これを計測している有酸素運動負荷をチェックしています。

私自身は週末は毎日5km以上走っていますが、平日は運動不足になりやすく、意識して階段を使ったり、ちょっと早歩きをする、都内で一駅分歩くなど、生活の中でできる工夫を取り入れています。

Fitbitはスマートウォッチ/トラッカーで便利なアプリ・機能が多くありますので、よく使っているアプリ・機能をご紹介します。

Suicaの利用でき る、トラッカー型のウェアラブルデバイスは珍しいかと思います。スマホを取り出さずに、電車やバスに乗れますし、買い物で色々取り出すのが面倒なときも使っています。

る、トラッカー型のウェアラブルデバイスは珍しいかと思います。スマホを取り出さずに、電車やバスに乗れますし、買い物で色々取り出すのが面倒なときも使っています。

また、デビットカードも設定できますので、特に海外旅行などは設定すると安全ですし便利ですので良いです。

但し、初期設定に結構手間取りました。実際にそうした方は多いようですので、最初は根気よく設定する必要があるかもしれません。また、スマホのSuicaとは連動せず、定期券は設定できません。

スマホのアプリからの通知もあり、そのアプリを選ぶことができます。

私の場合、電話・SMS・メッセンジャー・天気・ニュース・スタバのアプリ等をオンにしていますが、その他ほとんどのアプリはオフにしています。

スマホのGoogle Mapsアプリで経路案内機能を利用すると、Fitbitと連携し、Fitbitのアプリで道を曲がる時などに通知がきます。

Fitbitの画面は小さいので地図の表示はできませんが、これでも道案内としては十分だなと感じており、初めていく場所などではこの機能を利用しています。

なお、Googleサービスとの連携ではスマホのYouTube Musicアプリに対し(有料の場合)、Fitbitをリモコンのように使えますが、私はApple MusicとSpotifyを利用しているために、YouTube Musicアプリは利用していません。

Fitbitの深呼吸アプリです。3分間の深呼吸を行うことで、皮膚電気活動と心拍数でリラックス状態を測ることができます。

私は毎日眠る前にこのアプリを使っていますが、眠りにつきやすくなったと感じています。特になかなか寝つきの悪いときの入眠にもとても良いなと感じています。この際に意識していることは息を吸うことではなく、吐くことです。息を吐くことで副交感神経が活発になり、よりリラックスできますので、息を吸う時間の倍以上、息を吐くようにしています。

手元の振動で起きることができますので、音で起きるよりも自然に起きれる気がします。

特に、スマートアラーム機能があり、設定時間の30分前より眠りが浅いタイミングで起こしてくれる機能もあり、よりすっきりした目覚めになる感じがします。

Fitbitで計測したデータと連動するスマホアプリも数多くあります。私はスマホはiPhoneですので、Androidと比べると限られますが、それでもこちらのようなアプリと連動させて利用しています。

Runtripはランニング記録アプリです。Fitbitで計測したランニング記録がRuntripに自動連携されて便利です。

ただ、Fitbitでトレッドミルを選択してジムで走った時には連携されません。今後、ここも連携されることを期待しています。

Fitbitで計測したデータより、糖尿病・高血圧・睡眠時無呼吸症候群のリスク値を出してくれるアプリです。リスク値を見るためには有料での課金が必要ですが、1ヶ月無料で体験することができます。英語版しかありませんが、グラフや表示などがわかりやすく、直感的に理解しやすいです。

記憶をつかさどる海馬を活性化させる運動習慣を身につけることができるアプリで、Fitbitで計測した心拍数のデータと連携しています。利用するためにはパスコードが必要ですので、運営のCogSmart社に問い合わせる必要があります。なお、BrainUPは海馬検査BrainSuiteの結果とも連動しています。

自分の心身の状態が「見える化」され、そしてそれが体感的なコンディションや体調に合わせて変化していることを感じることができる体験は、Fitbitならではだと感じています。

私なりの使い方をお話ししてきましたが、使い方はその方のライフスタイルや趣味、お仕事などによっても変わってくるかと思います。ぜひ本記事が何かの参考になりましたら嬉しいです。

「HRVと全死亡/心臓死のメタ解析」―― 出典:Jarczok MN, et al.(2022)。PubMed、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36243195/

「MI後の死亡予測で有力な指標」―― 出典:Rueda-Ochoa OL, et al.(2024)。PubMed、https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38489897/

「COVID-19重症度・30日死亡の予測」―― 出典:Aragón-Benedí C, et al.(2022)。Nature、https://www.nature.com/articles/s41598-022-25537-z

「一般住民でHRV低下と将来T2D発症」―― 出典:Wang K, et al.(2023)。OUP Academic(J Clin Endocrinol Metab)、https://academic.oup.com/jcem/article/108/10/2510/7110036

「HRV解釈の注意点・標準化レビュー」―― 出典:Sammito S, et al.(2024)。Frontiers in Physiology、 https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2024.1430458/full

「T2Dで低HRV×高RHR → 死亡リスク」―― 出典:Huang Y, et al.(2024)。PubMed、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38150792/

「がん予後:HRV高値でOS良好・メタ解析」―― 出典:Huang WB, et al.(2025)。PMC(Open Access)、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11960028/

「短時間HRVの信頼性:姿勢・環境の影響」―― 出典:Besson C, et al.(2025)。Nature Scientific Reports、https://www.nature.com/articles/s41598-025-89892-3

“Exercise training increases size of hippocampus and improves memory.”(運動トレーニングで海馬体積が増加し記憶が改善)―― 出典:Erickson KI, et al.(2011)。Proceedings of the National Academy of Sciences、doi:10.1073/pnas.1015950108

“Memory processes during sleep: beyond the standard consolidation theory.”(睡眠中の記憶過程:標準統合理論を超えて)―― 出典:Axmacher N, et al.(2009)。Cellular and Molecular Life Sciences、doi:10.1007/s00018-009-0019-1

「imakara知る」は株式会社imakaraが運営しています。

株式会社imakaraは2025年9月創業、大学発のスタートアップ・ベンチャー企業、先端技術を保有するディープテック企業の成長を、経営企画・マーケティングで支援しています。また、人生の選択肢を広げるWebアプリ「imakara」を開発しています。